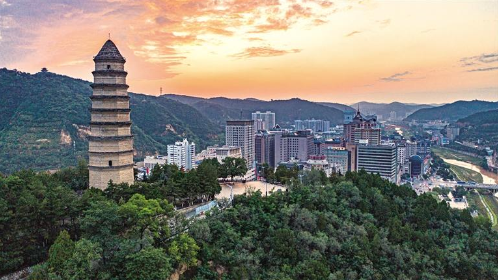

延安寶塔山(資料照片)。 記者 趙晨攝

記者 李蕊 張斌峰 柏樺 師念 李向紅

文化是民族生存和發展的重要力量。

人類社會每一次躍進,人類文明每一次升華,無不伴隨著文化的進步。在歷史的長河中,總有一些不尋常的日子,因其承載了文化進步的重要時刻,而成為耀眼的時代坐標。

1942年,延安,初夏。

“我們的問題基本上是一個為群眾的問題和一個如何為群眾的問題”,文藝工作者“必須和新的群眾相結合,不能有任何遲疑”……延安文藝座談會正在楊家嶺舉行。

座談會5月2日召開,5月23日閉幕。會上,毛澤東同志發表了《在延安文藝座談會上的講話》。

就在延安這個當時看來并不起眼的小城里,這場歷時20多天的座談會,這篇近兩萬字的講話,開創了中國文化發展的新紀元。

第一次系統闡述黨的文藝觀,第一次明確表明文藝工作的基本方針,第一次科學回答文藝創作與批評中的重大問題……延安文藝座談會成為一座影響深遠的偉大里程碑。人們驚訝地從中看到了“一個新的時代、新的天地、新的創世紀”。毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》,歷經80年歲月,依然閃耀著永恒的思想光芒,彰顯著跨越時空的不朽力量。

文藝為人民,是一條從延安出發貫穿新中國文藝史的精神脈絡,滾滾延河水記錄了一個政黨氣勢磅礴的思想樂章。以延安文藝座談會為起點,80年風雷激蕩的歷程中,共產黨人探索出一條“以人民為中心”的文化發展道路。

黨的十八大以來,新時代新征程成為當代中國文藝的歷史方位。習近平總書記高度重視文藝工作,相繼發表一系列重要講話、作出一系列重要指示,為做好新時代文藝工作提供了根本遵循和行動指南。

從毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》,到習近平總書記關于文藝工作的重要論述,中國化的馬克思主義文藝觀的科學體系一脈相承,人民和歷史對文藝的期待與要求也一脈相承。

陜西廣大文藝工作者始終堅持以人民為中心的創作導向,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記三次來陜考察重要講話重要指示精神,不忘初心、牢記使命,深入生活、扎根人民,在更加廣闊的舞臺上為人民放歌、為時代鑄魂,更好構筑中國精神、中國價值、中國力量。

以人民為中心——

為千千萬萬勞動人民服務

“花籃的花兒香,聽我來唱一唱,唱一呀唱,來到了南泥灣,南泥灣好地方,好地呀方……”3月4日,在樹木蔥蘢的西安城墻下,當歌唱藝術家贠恩鳳再次為群眾唱起這首《南泥灣》時,這位83歲的老人,依然神采奕奕、歌聲清亮。

曾經,她頭戴安全帽、腳踩泥漿,進入西康鐵路秦嶺隧道施工現場,一口氣為工人演唱10多首歌。曾經,她站在西安護城河畔,陪伴著正在進行清淤工作的戰士們,一唱就是3個小時。曾經,她放下同時生病住院的母親和丈夫,連續舉辦6場個人演唱會,將所得收入捐給遭受洪澇災害的安康人民。

在70多年的藝術生涯中,贠恩鳳的足跡遍及三秦大地。只要群眾需要,任何地方都能成為她的舞臺。

“我們的文藝是為什么人的?”

“我們的文藝應當‘為千千萬萬勞動人民服務’。”

1942年5月,在延安文藝座談會上,文藝為人民,是毛澤東同志的一個核心論斷。在此精神的指引下,“人民性”成為中國文藝的關鍵詞,源于人民、服務人民成為廣大文藝工作者的共識。

歷史翻開新的一頁。

2014年10月15日,習近平總書記主持召開文藝工作座談會,站在實現中華民族偉大復興中國夢的戰略高度,深刻闡述和科學回答了在新的歷史條件下如何繁榮發展社會主義文藝的一系列重大問題,為新時代中國特色社會主義文化發展錨定價值航向,擘畫中國文藝發展宏偉藍圖。

相隔72年,兩次文藝座談會既一脈相承,又與時俱進,成為中國文藝發展歷程中具有標志性意義的里程碑。

從新中國成立初期,創作出《創業史》《保衛延安》《風雪之夜》等反映生活、謳歌時代的重要作品的作家柳青、杜鵬程、王汶石等,到為陜西文學、戲劇和美術走向全國立下了不朽功勛的作家柯仲平、胡采,劇作家馬健翎、黃俊耀,國畫家趙望云、石魯等,再到改革開放以來,路遙、陳忠實、賈平凹、陳彥等作家和劉文西、趙季平等藝術家,他們的創作都和深入生活、扎根人民有著重要的關系。

滿足人民精神文化需求不是一句口號,要有深刻的理性認識和具體的實踐行動。黨的十八大以來,在三秦大地上,文藝工作者越來越多地深入基層、深入群眾,為群眾創作、為群眾謳歌。

2021年10月,“藝術為人民——劉文西藝術大展”在中國國家博物館開展。由于觀眾觀展熱情高漲,展覽截止日期再三推延。“他是我奮斗道路上的前輩。”“生于青山,魂歸黃土。藝為人民,后者楷模!”……觀眾的留言見證著人們對劉文西畫作的熱愛。

扎根陜北、深入人民是劉文西的創作根本。從24歲時第一次到延安,此后60多年間,劉文西先后前往陜北上百次,與人民同吃同住,畫了上萬幅畫作。

“文西每次去延安,都要帶些水果往老鄉家里送,就像過年走親戚一樣。”在夫人陳光健看來,老鄉們已不僅僅是劉文西畫作中一個個鮮活的人物形象,更是他用生命去熱愛去呵護的親友。

黃土高原的千溝萬壑、黃河奔流的九曲蜿蜒、革命勝跡的紅色光輝、陜北人民的淳樸熱情、安塞腰鼓的激情奔放……都是劉文西創作“典型形象”的藝術源泉,他是當之無愧的人民藝術家。

從文藝為人民,到人民的文藝,歷史的接力棒不斷傳承,熱愛人民的情誼愈發真摯。一代又一代文藝工作者,把文藝創造寫到民族復興的歷史上、寫在人民奮斗的征程中。

“深入生活才能知道老百姓喜愛怎樣的文藝,需要怎樣的文藝作品。”5月20日,當青年歌唱家郝萌再一次跟隨陜西省文聯“到人民中去”采風慰問活動走進商洛,舞臺下群眾期盼的眼神、熱烈的掌聲,讓她有了更多的感悟、更深的體會。

聽人民說——

文藝的百花園永遠為人民綻放

激揚粗獷的曲調回蕩在演出場館中,鏗鏘有力的旋律讓現場觀眾激情澎湃,連懷抱三弦、腿綁甩板的民間藝人們也沉醉其中。

5月12日,延安市曲藝館里,陜北說書藝人們正在錄制《到人民中去》。藝術是生活的反映。在千百年的傳唱中,陜北說書的內容由反映困苦變為歌唱幸福,曲調由哀婉悱惻變得歡快激昂。

80年前,在延安文藝座談會上,毛澤東同志指出,有出息的文學家藝術家,必須到群眾中去,必須長期地無條件地全心全意地到工農兵群眾中去。

文藝的百花園永遠為人民綻放。

2021年9月14日,習近平總書記來到綏德縣非物質文化遺產陳列館。在觀看完陜北說書人李康的表演后,總書記帶頭鼓掌:“我特別喜歡聽三弦,很有韻味,一方水土,才能彈唱出這個味道來。”

民間藝術是中華民族的寶貴財富,保護好、傳承好、利用好老祖宗留下來的這些寶貝,對延續歷史文脈、建設社會主義文化強國具有重要意義。

2021年12月,在中國文聯十一大、中國作協十大開幕式上,習近平總書記指出,廣大文藝工作者只有深入人民群眾、了解人民的辛勤勞動、感知人民的喜怒哀樂,才能洞悉生活本質,才能把握時代脈動,才能領悟人民心聲,才能使文藝創作具有深沉的力量和雋永的魅力。

陜西廣大文藝工作者深入學習貫徹習近平總書記關于文藝工作的重要論述和在陜西考察時的重要講話重要指示精神,把自己的思想傾向和情感同人民融為一體,把心、情、思沉到人民之中,同人民一道感受時代的脈搏、生命的光彩,為時代和人民放歌,創作了一大批以人民為主角的優秀作品。

“文學陜軍”佳作不斷涌現;“西部影視”用豐富的題材與多樣化的表現形式,講述精彩的陜西故事;“長安畫派”在60余年的發展、繼承、創新中日益成長為陜西一張當之無愧的時代名片;“陜西戲劇”好戲連臺,眾多深受人民群眾喜愛的戲劇作品,讓昂揚向上、鮮活生動的故事走進觀眾心里。

作品是文藝工作者的立身之本,文藝工作者要靜下心來、精益求精搞創作,才能把最好的精神食糧奉獻給人民。

5月22日,在陜西省紀念毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發表80周年美術作品展覽開幕式上,陜西省美術家協會名譽主席趙振川講述的老一代藝術家的一段往事,令人感動。

1965年,長安畫派畫家趙望云、石魯、何海霞、李梓盛來到安康采風。他們每天一邊看村民們養蠶,一邊拿著紙筆涂涂畫畫。他們在那里待了3個月,每個人都創作了幾十幅關于興桑養蠶的畫作。這些畫作完整記錄了當地農民的辛勤勞作和淳樸民風。

“足足3個月的蹲點觀察,反映了藝術家們對待生活的態度。他們真正用扎實、深刻的認識和行動貫徹落實了《在延安文藝座談會上的講話》。”趙振川動情地說。

在以人民為中心的創作中,我省近年來培養了一大批優秀文藝人才,推出了一大批叫得響、立得住、傳得開的精品力作。長篇小說《主角》、紀實文學《第一書記扶貧手記》、電影《柳青》、電視劇《大秦賦》、話劇《平凡的世界》、秦腔《張富清1948》……一個個優秀的作品,一場場精彩的演出,感知人民喜怒哀樂,表現人民勤勞奮進,彰顯新時代主旋律。

給人民看——

創作出人民喜歡的優秀作品

“只要沒有倒下,就該繼續出發!”當話劇《路遙》的主演譚希和無數次在文學的世界與路遙靈魂相交后,他拼盡全力吼出這聲來自內心深處的吶喊。

4月27日,西安話劇院新城劇場。

舞臺上的譚希和與路遙融為一體,真切地高興著路遙的高興,痛苦著路遙的痛苦,信仰著奮斗不息的信仰,掙扎著文學生命終點的掙扎。每次演出后,他都需要用很長時間才能讓心情平靜下來。

舞臺下,尚未丟掉的紙巾掩飾不住觀眾王淵心中的波瀾與震顫。不需要氣勢磅礴的特效,不需要跌宕起伏的情節,路遙堅定不移的文學信仰和困難面前迎難而上的奮斗精神,足以震撼這個年輕人。“我應該怎樣對待生命,我應該怎樣對待生活?路遙給了我啟示和思考,激勵了我追逐理想信念的斗志。這是一次心靈的洗滌,更是一次思想的升華。”王淵說。

2014年10月,習近平總書記在文藝工作座談會上指出,文藝是鑄造靈魂的工程,文藝工作者是靈魂的工程師。好的文藝作品就應該像藍天上的陽光、春季里的清風一樣,能夠啟迪思想、溫潤心靈、陶冶人生,能夠掃除頹廢萎靡之風。

響應習近平總書記的號召,我省廣大文藝工作者把追求真善美作為文藝的永恒價值,致力于創作讓人動心、讓人們的靈魂經受洗禮的優秀作品,讓人們發現自然的美、生活的美、心靈的美。

2020年,一部還原了西安城普通老百姓煙火人生的電視劇《裝臺》,打動了萬千觀眾的心。

平實的表現手法,并沒有太多的懸念和矛盾沖突,發生在人們身邊的家長里短和普通人面對生活時的不屈服、不妥協,演繹出一曲積極向上、激情昂揚的勞動者之歌。

文化是民族的精神命脈,文藝是時代的號角。

2021年底,當疫情來襲,陜西文藝工作者踴躍加入文藝戰“疫”的隊伍,迅速投入到抗疫題材作品的創作當中。

他們從抗疫一線取材,精心構思,創新表達。歌曲、快板、戲曲、詩歌、散文、書畫、陜北說書等充滿正能量的文藝作品持續涌現。祝福從筆端噴薄而出,關愛通過歌聲傳遞,期盼在詩歌中升騰奔涌,讓人們斗志昂揚、充滿希望。

從文藝工作崗位到戰“疫”現場,無數文藝工作者放下手中的筆和鏡頭、走下燈光環繞的舞臺,穿上防護服,化身社區“大白”,守護著千家萬戶的平安。披星戴月的奔波,夜以繼日的堅守,勇往直前的腳步……支持著他們逆風而行的,是心中的責任與使命,是他們對祖國和人民的熱愛。

為人民放歌——

實現中華文化繁榮興盛

文化興則國家興,文化強則民族強。

當代中國,江山壯麗,人民豪邁,前程遠大。時代為我國文藝繁榮發展提供了前所未有的廣闊舞臺。

2014年10月,習近平總書記在文藝工作座談會上指出,中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉,也是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。增強文化自覺和文化自信,是堅定道路自信、理論自信、制度自信的題中應有之義。

陜西持續推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,致力建設文化強省、增強文化軟實力、推動優秀傳統文化傳承發展。歷史與現代交相輝映、傳統與時尚完美融合的陜西文藝,煥發出新的光彩。

走出國門的秦腔藝術,亮相世界舞臺的陜西民歌,震撼海內外觀眾的西安鼓樂,聲震寰宇的韓城行鼓……廣大陜西文藝工作者擦亮文化陜西的“金字招牌”,堅定文化自信,彰顯文化魅力。

第七屆絲綢之路國際藝術節上,26臺國內劇(節)目、12臺境外演出團體的經典劇目及近700件海內外優秀藝術作品線上線下共同亮相。第七屆絲綢之路國際電影節,吸引了來自116個國家和地區的3000余部作品,500余部國內外優秀影片集中展映……越來越多的文藝作品作為國際文化交流的使者,向世界努力展示一個生動立體的中國。

2015年2月,習近平總書記在陜西考察時指出,陜西是“天然歷史博物館”,文物點密度大、數量多、等級高,是中華民族的寶貴財富。要保護好文物,讓人們通過文物承載的歷史信息,記得起歷史滄桑,看得見歲月流痕,留得住文化根脈。

牢記習近平總書記的囑托,我省堅定文化自信,讓傳統文化在傳承中創新,在創新中發展。

穹頂飛檐、蜿蜒起伏的絲路、360度全景舞臺、百人百鼓與琵琶的共鳴、古風之美與現代國際范兒交相輝映……2月1日晚,《2022絲路春晚》在陜西衛視播出,為全球觀眾帶來了一場具有中國年味、充滿絲路風情的視聽盛宴。晚會播出后,全網觀看累計超過14億次。

創新是文藝的生命。今天,各種藝術門類互融互通,各種表現形式交叉融合,互聯網、大數據、人工智能等催生了文藝形式創新,拓寬了文藝空間。陜西的文藝工作者積極探索新的藝術表達和渲染方式,運用新的技術、新的手段,使文藝創作呈現更有內涵、更有潛力的新境界。

西安城墻大唐迎賓盛禮,讓游客享受一場夢回長安的盛唐禮遇;華陰老腔的一聲吶喊,讓非物質文化遺產在新時代華彩綻放;長安十二時辰主題街區的運營,讓人們沉浸式體驗古時長安的盛世繁華……

歷史和現實都證明,沒有先進文化的積極引領,沒有人民精神世界的極大豐富,沒有民族精神力量的不斷增強,一個國家、一個民族不可能屹立于世界民族之林。

歷史和現實都證明,中華民族有著強大的文化創造力。每到重大歷史關頭,文化都能感國運之變化、立時代之潮頭、發時代之先聲,為億萬人民、為偉大祖國鼓與呼。

陜西文藝工作者將在對《在延安文藝座談會上的講話》精神的領悟中,在習近平總書記關于文藝工作的重要論述指引下,以強烈的歷史主動精神,通過更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品,為人民創作、為時代放歌,鼓舞全省人民朝氣蓬勃向未來。