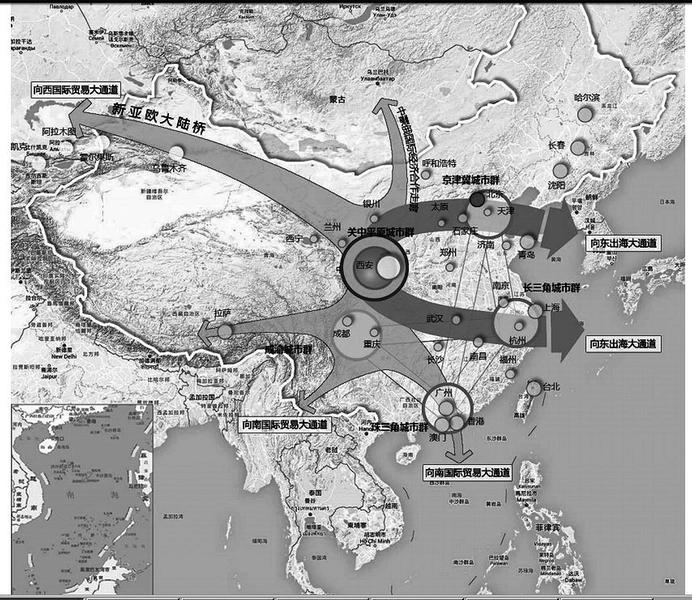

關中平原城市群開放格局示意圖

國家中心城市處于我國城鎮體系的最高層級,是居于國家戰略要津、體現國家意志、肩負國家使命、引領區域發展、代表國家參與國際合作競爭的現代化大都市。《關中平原城市群發展規劃》明確了西安國家中心城市的地位。

《規劃》明確,西安已發展為西北地區唯一的特大城市,核心引領作用在不斷增強。要求加快西安中心城市建設步伐,加強西咸新區、西安高新區國家自主創新示范區、西安國家級經濟技術開發區等建設,強化面向西北地區的綜合服務和對外交往門戶功能,提升維護西北繁榮穩定的戰略功能,打造西部地區重要的經濟中心、對外交往中心、絲路科創中心、絲路文化高地、內陸開放高地、國家綜合交通樞紐。保護好古都風貌,統籌老城、新區發展,加快大西安都市圈立體交通體系建設,形成多軸線、多組團、多中心格局,建成具有歷史文化特色的國際化大都市。

到2035年,西安國家中心城市和功能完備的城鎮體系要全面建成。西安綜合經濟實力和發展活力明顯增強,參與國際競爭的功能顯著提升,在全國區域發展格局和國家治理體系中的地位更加凸顯。

明確中心城市重點任務

1.優化城市發展格局。完善閻良、臨潼、興平等外圍組團功能,推動西安—咸陽一體化發展,按程序合理調整行政區劃,保護好古都風貌,統籌老城、新區發展,加快大西安都市圈立體交通體系建設。

2.強化產業支撐作用。建設產業集聚平臺,加快西安高新區國家自主創新示范區、西安國家級經濟技術開發區等建設。建設產業轉移示范區,抓住“一帶一路”建設、東部地區加工貿易轉移等機遇,依托面向西北的市場空間和較為豐富的資源優勢,深度融入全球全國產業分工體系,積極承接汽車、裝備制造、電子信息、生物醫藥、食品加工、紡織等產業轉移,打造以西安為核心,其他城市分工協作、合理布局的產業轉移示范區。

3.實施創新發展戰略。發揮西安高新區國家自主創新示范區創新引領作用,帶動西咸新區及寶雞、咸陽、渭南、楊凌、天水等開發區創新發展。

4.推進軍民深度融合。以西安全面創新改革試驗為牽引,圍繞產業鏈布局創新鏈,圍繞創新鏈培育產業鏈,統籌推進軍工、科研創新機制改革,加快軍工、科技資源優勢向創新優勢、產業優勢轉化,建立多層次對接協調機制,加強軍民融合發展戰略規劃、任務、政策統籌,打造軍民深度融合發展示范區。

5.強化服務引領功能。強化面向西北地區的綜合服務和對外交往門戶功能,提升維護西北繁榮穩定的戰略功能。以西安國家中心城市和區域性重要節點城市建設為載體,以溝通西北主要經濟區的綜合性運輸通道建設為支撐,加快人口、資本、科技等發展要素集聚,加快培育發展新動能,打造全國重要的先進制造業、戰略性新興產業和現代服務業基地,輻射帶動西北及周邊地區發展。發揮西安醫療資源密集優勢,推動醫聯體建設,共享優質醫療資源。鼓勵醫療機構通過遠程診療、派駐專家、交流進修等方式加大交流合作。

6.強化綜合交通樞紐功能。以西安咸陽國際機場、西安北客站和西安國際港務區為依托,加快將西安打造成為以服務絲綢之路經濟帶為重點,具有更大輻射范圍和集聚能力的國際性綜合交通樞紐。建設高速共享信息網絡,加快建設西安國家級互聯網骨干直聯點、下一代互聯網示范城市,積極推進中國—中亞跨境陸纜建設,為絲綢之路經濟帶建設提供綜合信息服務。完善西安國家重要的數據災備中心功能,建設聯合異地災備數據基地。

背景

建好國家中心城市 西安有啥優勢

西安是我國西北地區唯一的特大城市,也是關中平原城市群首位城市。2016年底,西安市委市政府便著手謀劃西安建設國家中心城市相關工作。2017年2月,西安市第十三次黨代會明確提出了加快建設國家中心城市的奮斗目標。2017年3月全國“兩會”期間,李克強總理在參加陜西代表團審議時,省委常委、西安市委書記王永康向李克強總理建議國家將西安列入國家中心城市,帶動引領西北的發展。李克強總理回應盡可能給予支持,把西安作為西北的龍頭揚起來。西安市市長上官吉慶通過全國人大代表建議的方式向大會提交了《關于支持西安建設國家中心城市的建議》。國家發改委、住建部啟動《關中平原城市群發展規劃》編制工作后,相關省市領導、省市發改委先后十余次赴國家發改委對接工作,西安市配合國家發改委和省發改委提供了大量資料和研究成果,及時反映省市訴求,得到了國家發改委、住建部等部委的大力支持。

西安有條件、有基礎建設好國家中心城市。近年來,西部大開發、“一帶一路”、創新驅動、對外開放、區域協調、軍民融合、自由貿易試驗區等國家戰略不斷聚焦西安,西安經濟社會發展取得巨大成就,多項指標創近年新高。2017年,全市生產總值完成7469.85億元,同比增長7.7%,總量在15個副省級城市中進至第9位,實現歷史性跨越。全年簽約引進項目847個,投資規模達2.35萬億元,被評為“2017最受國際關注中國投資城市”。全年全社會固定資產投資增長12.9%,社會消費品零售總額4329.5億元、增長10.5%。進出口總值2545.4億元、增長39.1%,增速位居副省級城市第二。一般公共預算收入完成654.5億元、增長9.7%,其中稅收增長20.4%,位居副省級城市第一。市場主體總數達到101.6萬戶,成為全國第7個過百萬的副省級城市。凈增“五上”企業685戶,創近五年最高。

形態

“多軸線 多組團 多中心”

西安國家中心城市的形態為“多軸線、多組團、多中心”,即在關中平原城市群“一圈一軸三帶”的總體格局下,形成由西安、咸陽主城區及西咸新區為主組成的大西安都市圈,打造多軸線、多組團、多中心的發展格局。

多軸線:南北方向貫穿大西安的古都文化傳承軸、科技創新軸、國際開放軸。

多中心:以西安中心城區為主體,以文化旅游、現代服務功能為主,重點發展文化旅游、商貿、總部經濟等現代服務業,建設未來西安城市形象的核心區;以灃東新城科技統籌板塊和灃西新城中心商貿服務區、國際文化中心為核心,打造以現代商貿、高新技術為主的新中心;以浐灞生態區歐亞論壇、絲路國際會展中心、國際港務區國際陸港、西安體育中心為中心,打造生態型現代服務東部新中心。

多組團:1155”組團,即東部新城、高新科學城等10大新城,紡織城創意片區、軍民融合創新谷片區等10大片區,以及50個左右特色小鎮、50個左右各類綜合體。

定位

“三中心 兩高地 一樞紐”

西安國家中心城市的定位為“三中心兩高地一樞紐”,即打造西部地區重要的經濟中心、對外交往中心、絲路科創中心、絲路文化高地、內陸開放高地、國家綜合交通樞紐,建成具有歷史文化特色的國際化大都市。

西部經濟中心。西安已發展為西北地區唯一的特大城市,經濟總量位居西部第三,目前已經形成了以旅游業、文化產業、戰略性新興產業、先進制造業和現代服務業為主體的現代產業體系,也是國家重要的航空航天、電子信息和裝備制造業基地,金融、物流、商貿等現代服務業門類齊全,核心引領作用不斷增強。

對外交往中心。西安國際交往活動頻繁,擁有國際友好城市31個,外國駐西安總領事館4家,外國簽證中心17家,也是西北首個對51個國家公民實施72小時過境免簽城市。同時,西安還擁有歐亞經濟論壇、絲綢之路國際博覽會等國際交流平臺。

絲路科創中心。西安綜合科技實力居全國第三位,擁有各類科研開發機構3000多個,省部級以上重點實驗室、工程技術研究中心231家,兩院院士67位,各類專業技術人員80萬人,密度居全國之首。擁有普通高校63所,研究生培養單位46個,各類中等職業學校189所,高等教育在校學生120萬人,每年高等教育畢業生超過30萬人,碩士、博士畢業生2萬余人,是“全國十大創新型城市”之一。

絲路文化高地。西安是中國文化的重要發源地、世界文化歷史名城、古代絲綢之路的起點城市,先后有周秦漢唐等13個王朝在此建都,有6處遺跡入選世界文化遺產,被譽為中國的“天然歷史博物館”,具有源遠流長的開放合作基因和基礎,并形成了“承古納新、開放包容”的城市精神。深厚的歷史文化積淀,使西安擁有極強的民族文化代表性、識別性和包容性,具有重要的國際地位和世界級影響力。

內陸開放高地。西安開放平臺完備,擁有西安綜合保稅區、西安高新綜合保稅區、西安出口加工區、西安空港綜合保稅物流中心等四個海關特殊監管區以及中國(陜西)自由貿易區兩個核心片區等開放平臺。西安港是我國首個擁有國際國內“雙代碼”的內陸港,正在以始發港和目的港的身份,帶動中西部地區參與全球經濟貿易大循環。

國家綜合交通樞紐。西安地處中國地理版圖的幾何中心和中西部兩大經濟區域的接合部,是絲綢之路經濟帶上聯通歐亞、承東啟西、連接南北的重要戰略樞紐。西安咸陽國際機場是中國北方第二大門戶樞紐機場。西安鐵路樞紐是全國鐵路六大樞紐之一,西安北客站為亞洲最大火車站(18站臺34線),將建成全國“米”字型高鐵樞紐網,以西安為中心到主要省會城市的“高鐵一日生活圈”初步形成。西安公路樞紐是全國公路六大樞紐之一,基本形成“米”字型高速公路網和“一環十二輻射”為主骨架的公路網。(張利平 李天嬌)