4月3日是鄒容逝世113周年的紀念日。近日,重慶市渝中區在位于渝中區南區路的鄒容烈士紀念碑前開展了多場祭奠活動。鄒容烈士親屬代表、市民代表、武警戰士、少先隊員等百余名社會各界人士參加,并瞻仰烈士紀念碑。

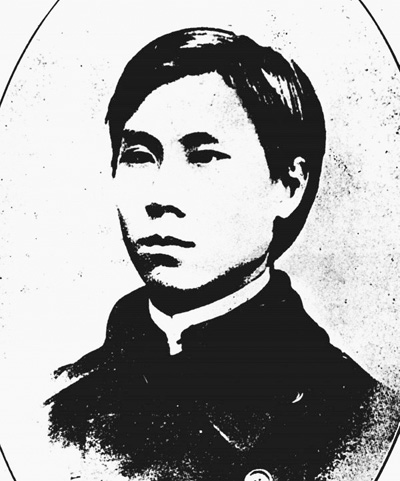

鄒容(1885—1905),原名桂文,留學日本時改名鄒容。四川省巴縣(今重慶渝中)人。鄒容自幼受中華民族傳統思想的影響,具有強烈的民族自尊感。甲午戰爭后,他讀到《時務報》等維新報刊,成為新思想的熱心傳播者。

1902年,鄒容到日本留學,受到孫中山革命思想的影響,投身于民主革命斗爭。在日本期間,鄒容寫成了7章2萬余字的《革命軍》一書,以“革命軍中馬前卒”署名,書中對民主革命的對象、性質、任務和前途等,進行了系統的闡述。

《革命軍》深刻揭露了清政府的封建專制,是中國近代史上第一部系統地宣傳革命,主張建立民主共和國的著作。剛一問世,就被不少人稱之為“今日國民之第一教科書”。

1903年起,《革命軍》先后在上海、新加坡、日本、香港、美國等地翻印29版,發行100萬冊以上,占清末革命書刊銷量的第一位。清政府驚惶失措,與帝國主義相勾結,制造了震驚中外的“蘇報案”。

同年6月29日和30日,巡捕先后闖進《蘇報》館和愛國學社,捕去章炳麟等人。7月1日,18歲的鄒容獨自步行到租界監獄,自報姓名,慷慨入獄。

1904年5月21日,鄒容被判“監禁二年,罰作苦工,限滿釋放,驅逐出境”。由于獄中非人的生活,1905年4月3日,鄒容病逝于上海提籃橋監獄。時年20歲。

辛亥革命后,孫中山追贈鄒容為“陸軍大將軍”榮銜,并贊嘆“惟蜀有才,奇俊瑰落”。1944年,國民政府決定將原夫子池洪家院子至蒼坪街原鄒家祠堂路段改名為“鄒容路”,至今重慶市解放碑至臨江門一帶依然保留該地名。

鄒容烈士曾孫女鄒小菲、玄孫曾令堂在活動現場表示,作為烈士后人,感到非常驕傲和自豪,將一如既往地傳承好烈士精神,讓以天下為己任、對真理孜孜以求的鄒容精神在新時代發出更耀眼的光芒。

(新華社重慶4月5日電)

鄒容長眠地 松柏郁蒼蒼

人民日報記者 曹玲娟

上海華涇公園內的鄒容墓地,松柏郁郁,石板路上,青草掩縫。墓前幾束雛菊,潔白、明黃。墓后一排高高的香樟樹,劃出一道深深淺淺的綠色弧線。

年輕的鄒容,生命在此定格。“鄒容家鄉在重慶。留學日本后回到上海。1905年4月3日,因蘇報案死于上海獄中。”上海市徐匯區文化局文物管理辦公室主任馮志浩感慨,“百余年過去,這座城市一刻都沒有忘記過他。”

百余年前,英烈們正奮身在黑暗中尋求光明。家境殷實的鄒容,17歲赴日本留學,開始參加革命運動。這個年輕而熱血的靈魂,與同學張繼、陳獨秀等人一同剪去清政府留學生監督姚文甫的辮子,至上海后,與革命志士章太炎、章士釗等人結為摯友,最終用生命實踐“仁義所在,雖粉身碎骨不計”。

鄒容墓不遠處,便是劉三的藏書樓“黃葉樓”。2007年,鄒容紀念館在此開館。

劉季平,自署“江南劉三”,上海人。在共同的革命志向和愛國活動中,同是留日學生的劉三與鄒容相識。鄒容獄中去世后,劉三不畏株連,將其遺骸安葬于華涇鎮劉宅旁高地,史稱“義葬華涇”。“將鄒容紀念館設在‘黃葉樓’,也是考慮到其中的紀念價值。”馮志浩介紹。

兩年前,鄒容紀念館閉館重修。2018年4月,在鄒容去世113年后,鄒容紀念館重新布展開放。“鄒容史料特別少。”馮志浩回憶,為紀念館的重修,他牽頭各方,花費兩年多時間,各地搜尋珍貴史料,“包括鄒容的家鄉重慶、提籃橋監獄等地,最終得以呈現。”

走進紀念館,鄒容現存僅有的兩張肖像照、提籃橋監獄舊影、章太炎手書《鄒容傳》、公共租界工部局討論蘇報案的會議記錄、《字林西報》有關蘇報案的庭審記錄、祭掃鄒容墓的史料照片……在歷史的沉淀中,鄒容的一生,有著耀眼的光芒。

紀念館里,陳列著鄒容所著的各個版本的《革命軍》。薄薄一本小冊子,雖只有兩萬多字,卻是第一部系統闡述革命理論的著作,被譽為中國近代的《人權宣言》。“中華共和國為自由獨立之國”“凡為國人,男女一律平等,無上下貴賤之分”……字里行間,依稀能看到當年那名奮勇青年的身影。

“風雨巴山遺恨遠,至今人念大將軍”。百余年來,人們從未忘記過鄒容。“魯迅也很推崇《革命軍》,很多學者認為,魯迅棄醫從文,與之有一定關聯。”馮志浩介紹。

1924年,章太炎、蔡元培、章士釗、于右任、張繼等20余人專程前往華涇公祭,修墓立碑。1980年,為紀念辛亥革命70周年,上海市文物管理委員會重修鄒容墓。1981年,上海市人民政府立牌鄒容墓為市級文物保護單位。

時光流淌,鄒容墓莊嚴肅穆,連結著歷史深處的那份熱血。這里,是徐匯區愛國主義教育基地。一年四季,春花冬雪,總有人自發前來祭掃鄒容墓。

劉三的外孫女周復心老人,帶著她的家人,無論酷暑嚴寒,都堅持打掃墓地。當年,章太炎同蔡元培等人到劉宅鄒容墓上祭奠,囑托劉三女兒、周復心母親劉縉“一定替我守護好鄒容墓”。自此,100多年來,一家五代,謹遵承諾,一直守護著……

風雨巴山遺恨遠 至今人念大將軍(為了民族復興·英雄烈士譜)

——訪華中師范大學中國近代史研究所副所長嚴昌洪

人民日報記者 盛若蔚 江 琳

鄒容的一生雖短暫,但他用《革命軍》將“革命”的思想灑向人間,向腐朽的專制政府發出了強有力的戰斗檄文,他的一生是不畏艱險、勇于犧牲的一生。追尋鄒容的光輝事跡、探究鄒容的精神境界,本報記者近日專訪了辛亥革命史研究會副理事長兼秘書長、華中師范大學中國近代史研究所副所長嚴昌洪。

“鄒容所處的時代,是一個‘風雨如磐’故國暗的時代。”嚴昌洪表示,少年時,鄒容便立下報國之志;《辛丑條約》簽訂,使中國完全淪為半殖民地半封建社會。鄒容看在眼里、急在心上,他疾呼通過革命來挽救亡國滅種的危機,他呼喚建立一個沒有專制獨裁、人民享有幸福、能和世界各大國平等的“中華共和國”。“這充分體現出鄒容的愛國情懷。”嚴昌洪說。

鄒容反對帝國主義侵略,反對封建主義壓迫,為民族獨立和人民解放而敢于獻身的偉大精神,集中反映在《革命軍》一書中。《革命軍》全篇兩萬余字,鄒容特地署名“革命軍中馬前卒”。“他以青年志士的豪情,潑辣犀利的文筆,鞭笞封建專制制度,抨擊列強侵略,呼喚建立中華共和國,以實現民族復興。”嚴昌洪說。

嚴昌洪表示,鄒容及他撰寫的《革命軍》影響巨大,他的革命思想為孫中山所接受。1903年冬,孫中山赴檀香山改組興中會,建立“中華革命軍”,以示紀念鄒容。辛亥革命成功后,南京臨時政府成立,孫中山以臨時大總統的名義追贈鄒容烈士為大將軍,入祀忠烈祠。

“鄒容的愛國情懷和獻身精神對辛亥革命及中國近代革命史,都產生了深遠影響。”嚴昌洪介紹,魯迅亦指出:“不獨英雄式的名號而已,便是悲壯淋漓的詩文,也不過是紙片上的東西,于后來的武昌起義怕沒什么大關系。倘說影響,則別的千言萬語,大概都抵不過淺近直截的‘革命軍馬前卒鄒容’所做的《革命軍》”。吳玉章所寫《紀念鄒容烈士》七律詩曰:“少年壯志掃胡塵,叱咤風云《革命軍》。號角一聲驚睡夢,英雄四起挽沉淪。剪刀除辮人稱快,鐵檻捐軀世不平。風雨巴山遺恨遠,至今人念大將軍。”

歷史沒有忘記這位英年早逝的青年革命家,100多年來,《革命軍》有40多種版本在社會上流傳,《鄒容文集》或《鄒容集》也有近10個版本。

“現在,我們正處于發展的新時代,要實現中華民族偉大復興,還有很長的路要走。”嚴昌洪說,鄒容那種熾烈的愛國情懷和勇毅的獻身精神將繼續激勵中華兒女為實現中華民族偉大復興的中國夢而勇往直前。